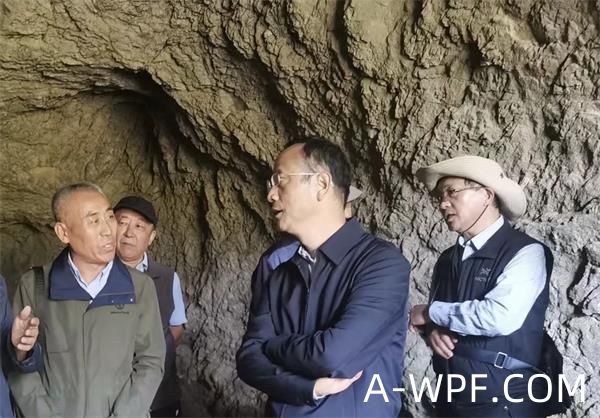

2023年10月10日至12日,为传承中华优秀文化,探寻人类文明史上鞍山文明的起源,中国考古专家学者齐聚海城,举办了一场不同寻常的“小孤山文化学术”研讨会。

小孤山仙人洞遗址,是中国第五批重点文物保护单位,也是迄今东北地区发现的保存最完整、内涵最丰富的旧石器时代中晚期古人类活动遗址,是中华文明探源工程和文物考古工作重要组成部分,对于探究鞍山乃至东北地区文明的起源、传播和发展过程,弘扬地域文化,坚定文化自信具有重要意义。

出席本次会议专家有:

单霁翔-故宫博物院原院长、中国文物学会会长

顾玉才-国家文物局党组副书记、副局长、中国考古学会副会长

李季-故宫博物院员原副院长、中国文物学会世界遗产委员会副主任委员

王军-中国文化遗产研究院原副院长、中国文物学会副会长

高星-中科院古脊椎动物与古人类研究所原副所长教授

王幼平-北京大学文博学院教授

陈全家-吉林大学边疆考古中心教授

张星德-辽宁大学文博学院教授

傳仁义-辽宁省文物考古研究院研究员

故宫博物院原院长、中国文物学会会长单霁翔在研讨会上围绕世界范围内的遗址公园发展沿革、国内重点遗址公园建设进行细致解读与剖析。单霁翔表示,如何让文物活起来、彰显其文化价值、被更多人了解,建设考古遗址公园是一种重要方式。在建设遗址公园的过程中,要把文物与遗址保护放在重要位置,也要将遗址公园与周边环境协同保护起来,同时,对遗址公园的公共文化传播、让更多公众熟知也十分重要。

作为当年海城仙人洞遗址的考古发掘者,辽宁省文物考古研究院研究员傅仁义表示,该遗址出土的用岫岩玉料制作的打制石器,对探讨岫玉最早的开发历史提供了考古依据。因为该处遗址意义重大,可以围绕该遗址建立遗址博物馆,让这处旧石器遗址成为集科研、科普和旅游的一处重要历史文化基地。

中科院古脊椎动物与古人类研究所原副所长、教授高星对海城仙人洞遗址的学术价值给予较高评价。他表示,海城仙人洞遗址是中国乃至东亚旧石器时代文化中的一颗璀璨明珠。该遗址保存距今5-2万年期间古人类生产生存活动所遗留的丰富的遗物与遗迹,其中精致的磨制骨器和装饰品是东亚同类遗存的最早者之一,对于研究当时先民的技术水平、文化特点、认知能力和社会关系及适应生存方式,对于追溯东亚现代人群的起源与扩散暨中华民族及其文明的孕育、形成过程,具有不可替代的重大价值与意义。

中国文化遗产研究院原副院长、中国文物学会副会长王军从保护角度切入,强调继续细化对海城仙人洞遗址的保护工作,高标准做好遗址保护规划。对遗址的活化利用,可以先期考虑“研学游”这样一种逐渐兴起方式,将海城乃至鞍山地区的历史文化遗址“串珠成线”,更好多外传播当地丰厚的历史文化底蕴。

故宫博物院原副院长、中国文物学会世界遗产委员会副主任委员李季,北京大学文博学院教授王幼平,吉林大学边疆考古中心教授陈全家,辽宁大学文博学院教授张星德等,也分别立足各自观点予以阐释。

在研讨会上,小孤山遗址所在地海城市文旅局局长巩伟提出,请万宝斋博物馆馆长周树春介绍一下近30年来收集万余件仙人洞前河滩床内外,采集的古人类用过的石玉器物。周馆长介绍道:从1995年在鞍山市台安县搞大豆品种试验开始,至目前收集系列小孤山文化石玉质工具、礼器、鞋楦子、心形器、动物化石有五大系列。

周馆长的介绍后,在场所有人为之振惊。一个普通的民间人士具有这么大的毅力耗了几十年的青春热血,为的就是让这些散落在民间每个角落的文物宝贝们有一个“家”。引起了鞍山市文旅局局长、海城市主管市长、文旅局局长巩伟等极大关注。鞍山市文旅局局长高度赞扬周馆长为鞍山市及中国社会做出了巨大贡献,为将来的小孤山遗址公园建设,提供宝贵展品,为向国民宣传弘扬中华优秀传统文化贡献力量!

考古学家傅仁义、陈全家、张星德等多位老师提议,有必要将万宝斋库房里大批量小孤山古人用过的器物分类展览展示,添补旧石器人类用具空白。

这次研讨会专家们纷纷表示,海城仙人洞遗址的探源,具有历史文明不可替代的重大价值。

本次研究讨会由中国文物学会、鞍山市人民政府主办;鞍山市委宣传部、海城市人民政府、鞍山市文化旅游和广播电视局、海城市文化旅游和广播电视局承办。国家文物局原副局长、中国考古学会副会长顾玉才主持研讨会。

资料来源:辽宁日报/安山云/周树春

责任编辑:Nina Chen

总编:Xiaohong Chen

--------------------------------------------------------------